在戒律遭扭曲、授戒成戲碼的今日,有人以「平等」之名推翻佛制,以「懲罰他人」之語標榜修行的勝利。 我們分享的這篇評論,不為對立,而為守住佛教本來面貌。 若佛門成為意識形態實驗場,僧團制度崩毀,佛法又將安住於何處? 我們應該勇敢問:這樣的路,真的是菩薩道嗎?

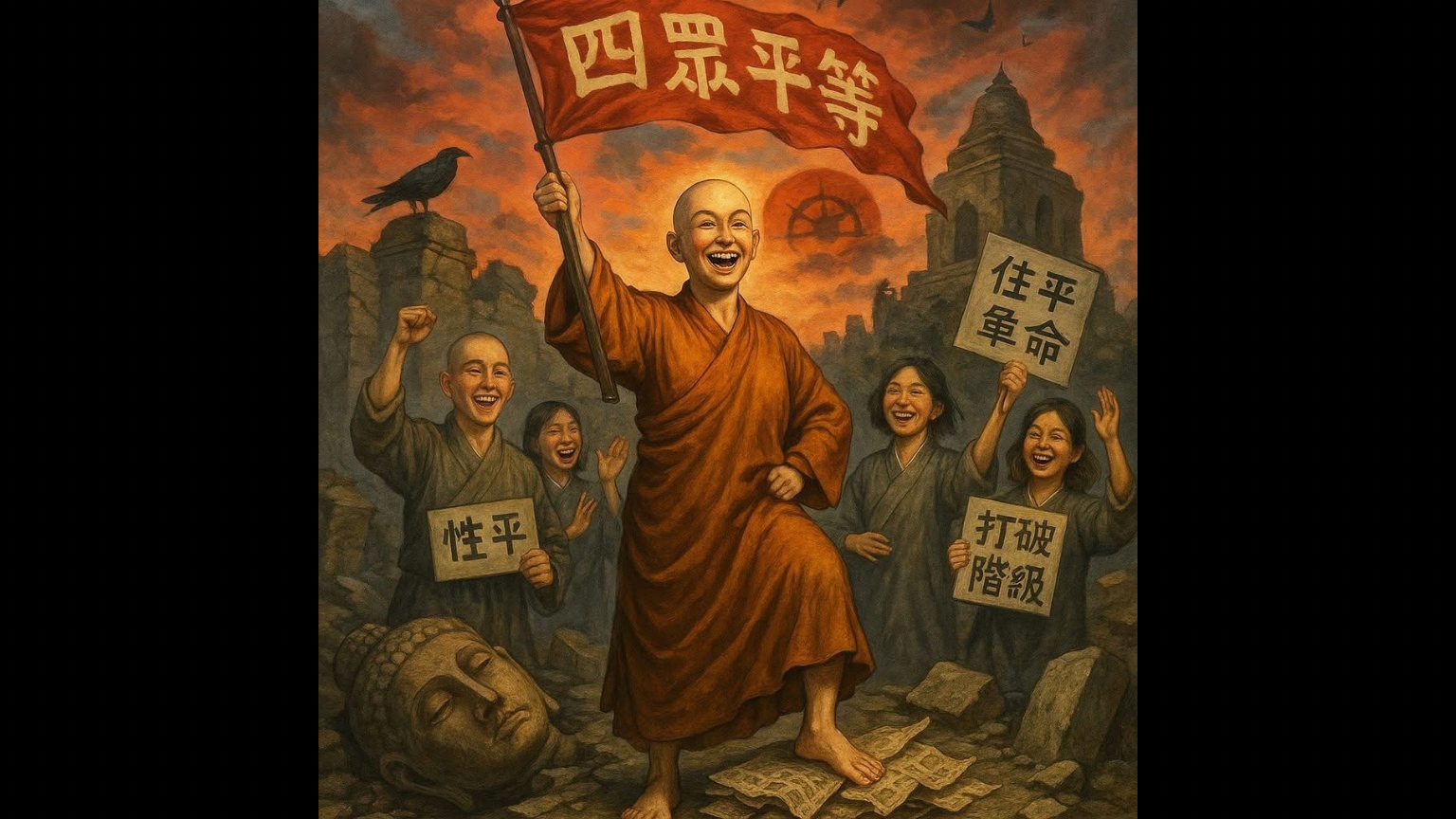

《自毀僧格的革命美學——評「四眾平等菩薩學團」的話術與僧制顛覆》

緒論:當改革語言成為破戒遮羞布

2025年6月15日,在「佛教弘誓學院」的畢業典禮上,某前尼師發表了一段題為「四眾平等的菩薩學團」之致詞。其言語中不僅公開為該院進行男性授戒(由尼眾主導)一事辯護,並將此事包裝為「人間佛教」的突破與進展,甚至自詡為「佛教界的黃埔軍校」,以「光明快樂懲罰他人」為精神戰語。從佛教律學、僧團制度與語言倫理三重角度觀之,此類語言的自我感覺良好,不僅隱藏了僧制破壞的事實,更將破壞包裝為進步,反映出當代某些佛教社運派別已將「佛法」徹底工具化為現代意識形態的附庸。

一、戒體不成的比丘:尼眾授男戒的律藏違反

根據《四分律》、《根本說一切有部律》與《五分律》之授戒規範,比丘戒的授與,必須由十位清淨比丘集結之僧團依法傳授,稱為「十僧羯磨」。若其中有一人戒體不成或不清淨,則整場授戒無效;若非比丘僧團主持,則戒體根本不成立。至於比丘尼,則需經二部僧團(比丘尼、比丘)授與,並非主導授戒者。

是以,由比丘尼團主導為男性授比丘戒,無論其理由多麼動聽,皆為違背佛制之事。此種行為不僅無法建立清淨戒體,更淪為外道穿僧衣之「儀式表演」。其學院畢業生即便剃髮披袈裟,亦無法成為真正的「比丘」,而是外貌僧相、實為居士的僞僧。以「平等」為名行「毀戒」之實,實已誤導眾生、顛倒戒相。

二、語言話術的遮羞邏輯:操弄與對立的政治修辭

在該致詞中,主講人反覆強調:

> 「當我們快樂,他們不快樂,我們就狠狠地懲罰了他們。」

此句語言暴露出一種高度鬥爭意識與報復心理,與佛教所倡導之慈悲、忍辱、離諍、和合之教相去甚遠。菩薩道中不但不以「讓對方痛苦」為勝利標記,反而強調「悲心攝受」、「不爭而度」。然此處卻用「快樂懲罰他人」之說,作為對佛教界批判聲音的回應,不啻於將自己放在鬥爭運動家而非修行者的位置。

此外,她自詡擁有「正知正見」,並誣衊佛教界為「把禁忌當戒律的愚痴」,此乃曲解佛法與律藏、否定佛制權威的話術轉換。凡佛陀制戒,皆有緣起、有因緣、有教義背景,並經二部僧團覆述確認,豈是「禁忌」可等閒視之?其將戒律視為落後舊制、以性平話術取而代之,是一種以現代意識形態凌駕佛法傳統的語言策略,本質上已不再尊佛、法、僧三寶為本,而是另立一套「世俗標準」。

三、僧格解體的學院:佛教教育為誰培養誰?

將弘誓學院稱為「佛教界的黃埔軍校」,實際上不過說明:該學院旨在訓練一批「行動者」、「改革者」、「話術戰士」,而非戒定慧三學成就者。黃埔軍校歷史上確為革命培訓搖籃,但若將其與僧團學制並論,則顯示此機構之自我定位並非依止戒律、培養解脫道修行者,而是將佛教作為進步主義議程的操作場。

在此模式下,「剃度」與「授戒」成為象徵性行動劇,只要能挑戰舊制、引發震動、擁抱現代價值,即使違戒、犯律亦可被合理化。這種作風,實際上破壞了佛教作為出世解脫之道的根本性格,將佛門訓練場變為「宗教劇場」。

結語:當厚顏成為德行,佛法將何所依?

「我們快樂,就是對他們最好的懲罰」——如此言語,在一位自詡菩薩行者口中說出,無異於暴露其真實面目:快樂不是來自修行,而是來自戰鬥與挑釁;菩薩精神不是利他,而是革命成癮。當佛教被如此異化為「意識形態革命場域」,當授戒制度被視為階級壓迫工具,當律藏被貶為舊社會禁忌,當僧相被利用成為語言戰爭的旗幟,我們不得不反問:這還是佛教嗎?

誠如《律藏》所警告:「破僧者,墮無間地獄。」僧團制度一旦崩毀,佛法之住世亦將隨之而去。今天,我們所面對的,不僅是一場話語戰爭,更是一場關乎僧格存亡的生死戰爭。